海王星は太陽から8番目の惑星で、木星型惑星としては最も小さい。地球からは肉眼で見ることはできない。

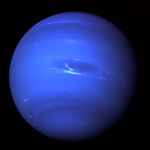

地球を除けば、太陽系で最も青い惑星である。

海王星は太陽から8番目の惑星で、木星型惑星としては最も小さい。地球からは肉眼で見ることはできない。

地球を除けば、太陽系で最も青い惑星である。

海王星は、1846年9月にベルリン天文台のJ.G.ガレ(1812〜1910年)により発見 された。海王星の発見には数学が貢献した。イギリスのジョン C.アダムス(1819〜1892 )とフランスのウルバン・ルベリエ(1811〜1877年)の二人の数学者は、1781年に発見 された天王星の軌道に計算と観測の食い違いが生ずるのは、未知の惑星の重力のためであるとし、お そらく外側にもう一つの惑星があるのだろうと考え、独自にその見えない惑星のあるべき場所を計算 で求めた。ガレは彼等の計算を利用して、どんぴしゃりの場所に新しい惑星を見つけたのである。

大きさや色(青色)からすると、海王星は、天王星と大変よく似た双子の惑星であると考えられて いるが、天王星がほとんど横倒しになっているの対して、海王星の自転軸の傾きは28.8度と、地 球よりやや大きい(地球は23.5度)だけである。

海王星は地球から距離が離れ過ぎているため、本当の姿は、探査機ボイジャー2号が1989年8 月24日に接近通過した時に撮ったクローズアップ画像が地球に送られるまでは謎であった。

海王星には岩石質の中心核があり、それを凍った水、メタン、アンモニアからなる氷のマントルが 覆っている。大気は水素が主成分で、その他ヘリウムとメタンが含まれている。大気の色があざやか な青色に見えるのは、メタンが太陽のオレンジ色や赤色の光を吸収して、青色の光のみを反射するか らであると考えられている。

上層大気は二つの雲層に大別される。上層の雲はメタンの氷の結晶で構成され、不透明な下層の雲 は凍ったアンモニアや硫化水素を含んでいるようである。上層大気では、メタンが太陽光に反応して 炭化水素が生成される。

| 太陽からの平均距離 | 45億440万km |

| 半径 | 2万4764km |

| 構造 | 核(溶けた岩) 氷(アンモニア、メタン、水の混合) 水素・ヘリウム・メタン |

| 質量(地球=1) | 17.2 |

| 密度(水=1) | 1.64 |

| 表面重力 (地球=1) |

1.11 |

| 平均軌道速度 | 秒速5.4km |

| 公転周期 | 164.77年 |

| 自転周期 | 16.06時間 |

| 軌道面の傾き | 1.8度 |

| 自転軸の傾き | 27.8度 |

| 雲の最上層の温度 | −210℃ |

| 大気の組成 | 水素(80%)、ヘリウム(15%)、メタン(5%) |