星座学習へ向けて

− 人工衛星の航跡予報局の開設と明るさの観測 −

現行の学習指導要領では、月や星の学習を小学4年で行うことになっている。この単元では、それぞれの季節にみられる星座にどのようなものがあるかを学習し、野外へ出て星空の観察をすることになっている。子どもたちの観察を支援する教具として、これまでは星座早見盤が一人ずつに与えられてきた。しかし、たくさんの星の中で星座を見つけだすことは大人でも困難な場合がある。筆者らは、こうした星座の学習に人工衛星の観察を取り入れることで、子どもたちの学習意欲が高まり、多くの子どもたちが星空に親しみ、宇宙に関する探求心が高まるようになるのではないかと考え教材開発を始めた。 子どもたちの多くは、スペースシャトル、惑星探査機、地球観測衛星、宇宙飛行士などの情報に接して宇宙に興味や関心を示す。現在地球のまわりに多数の人工衛星が飛行しているが、それらは偶然見かけた時以外には人々の意識にないことが多い。本研究では、肉眼で確認できる人工衛星について、軌道データをもとに飛来する時刻、経路を算出し、観察者にどの方角を観察すれば人工衛星を肉眼で確認できるかを案内する予報局をインターネット上に開局した。

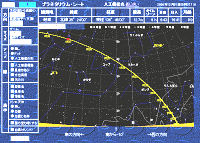

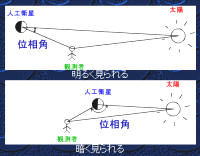

子どもたちの多くは、スペースシャトル、惑星探査機、地球観測衛星、宇宙飛行士などの情報に接して宇宙に興味や関心を示す。現在地球のまわりに多数の人工衛星が飛行しているが、それらは偶然見かけた時以外には人々の意識にないことが多い。本研究では、肉眼で確認できる人工衛星について、軌道データをもとに飛来する時刻、経路を算出し、観察者にどの方角を観察すれば人工衛星を肉眼で確認できるかを案内する予報局をインターネット上に開局した。この情報は、星座早見盤を用いて星座の観察ができる人々にとっては容易に活用できるものと期待される。しかし、暗い星が集まった星座などについては確認が困難になる。そこで、人工衛星が飛行する区間の周辺にある星座を拡大して表示するサイトを作り、観測者を支援することにした。このページを規格された用紙でプリントし腕を伸ばして星座のある方向へ向けると、実際に見える星座と同じスケールで星座を構成する星の配置が確認できる。こうしたプリントを授業時間中に配布し、トレーシング用紙を当ててトレースする作業を行うことで、星座の形やそれを構成する星の明るさ、色などの情報を知識として定着させることができる。これは初めて星座を観察する小学生には非常に有効な指導法であることが山田幹夫らの長年の教育実践で実証されており、それを発展させたものと位置づけることができる。さらに、このプリントに人工衛星の飛行経路を写し取る作業をすることで、実際に人工衛星が飛行する経路を予想し、その方角を決められた時刻に観察していれば人工衛星の飛行を確認できるものと期待される。  次に、実際にどの程度の明るさになるかは、人工衛星の大きさ、反射率、地上観測点からの距離に左右される。そこで、現在掲載されている8つの人工衛星について、実際に目視とビデオカメラによる光度観測を行っている。これまでの観測結果によると、国際宇宙ステーションは地上に現れる場合には、ほぼ確実に肉眼で確認できることがわかった。測地衛星「あじさい」については、天頂付近では間欠的に明るく輝くこと、TRMMやユアーズについても高度が60度以上を飛行する場合には肉眼で容易に見つけられることがわかった。今後は、小中学校の地球や宇宙の学習機会に、人工衛星の観察を取り入れた星座学習会を行って、人工衛星の観測が子どもたちにとって観測への意欲をかき立てるものであるか検証していく予定である。

次に、実際にどの程度の明るさになるかは、人工衛星の大きさ、反射率、地上観測点からの距離に左右される。そこで、現在掲載されている8つの人工衛星について、実際に目視とビデオカメラによる光度観測を行っている。これまでの観測結果によると、国際宇宙ステーションは地上に現れる場合には、ほぼ確実に肉眼で確認できることがわかった。測地衛星「あじさい」については、天頂付近では間欠的に明るく輝くこと、TRMMやユアーズについても高度が60度以上を飛行する場合には肉眼で容易に見つけられることがわかった。今後は、小中学校の地球や宇宙の学習機会に、人工衛星の観察を取り入れた星座学習会を行って、人工衛星の観測が子どもたちにとって観測への意欲をかき立てるものであるか検証していく予定である。(2003年地球惑星科学関連学会合同大会発表) |