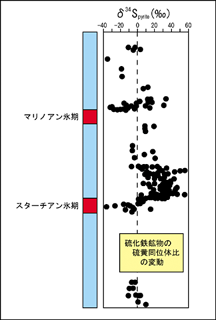

図1. 硫黄同位体比の変動。

(ハートゲンらの2005年の研究にもとづく)

|

まず得られたデータを見ると、氷河堆積物の直上で採集された硫化物の硫黄同位体比が大きな正の値をとっていること、硫化物と硫酸塩鉱物の硫黄同位体比の差が46‰未満であることがわかる。

こうしたデータを解釈するには、硫黄同位体比がどのようなプロセスで変化するかという知見が不可欠である。マントルから供給される硫黄の同位体比はほぼ0‰である。硫黄は硫化水素として供給されることが多いが、地表付近で酸化されると硫酸イオンになる。海水中に存在する硫化水素や硫酸イオンは、微生物の代謝による酸化還元反応を受ける。その中で硫黄同位体比を分別する主要な反応が嫌気的な環境下で硫酸イオンを還元する硫酸還元バクテリアの活動である。この反応では選択的に質量数の小さい硫黄が利用されるため、形成される硫化水素は硫黄同位体比がマイナスの値をもつ。こうした反応が進行すると残された海水中の硫酸イオンの硫黄同位体比が大きい値をもつようになる。その同位体分別は最大46パーミルであることが知られている。

さて、氷河堆積物の直上で硫化物鉱物の硫黄同位体比が大きな正の値をとっているということはどういうことか。すでに述べたように、硫酸還元バクテリアによる硫酸イオンの還元が進行すると、海水中の硫酸イオンの硫黄同位体比は正の値になる。海水中の硫酸イオンが乏しくなった状況下で硫酸イオンがさらに還元され、それが二価の鉄イオンと結びついて硫化鉄ができると、その硫黄同位体比は正の同位体比をもつことが期待される。すなわち、硫黄同位体比は氷河時代に海水中の硫酸イオンが乏しくなっていたことになり、こうした状況は全球凍結した地球のイメージと符合しているというわけである。

ところで、原生代後期の硫化物と硫酸塩鉱物の硫黄同位体比の差を検討したキャンフィールドとテスケは、この値が46‰を大きく上回る値であることを示した。こうした差は先に述べたマントル起源の硫黄が酸化され、ひいては硫酸還元バクテリアによって還元しただけでは生み出されない。さらに大きな同位体比の分別はこうしたできた硫化水素がもう一度硫黄酸化をつかさどる微生物によって酸化されて硫酸になり、再度硫酸還元バクテリアによって還元を受けたものだというわけである。

こうした46‰を上回るような大きな同位体比の分別は顕生代では普遍的に見られるが、先カンブリア時代にはほとんどまったく見られない。その理由として、(1)硫黄酸化細菌が原生代後期になって出現した、(2)原生代後期まで硫黄酸化細菌が生息できないほど海水中の硫化水素濃度が高かったが、やがて海水中の酸素濃度がたかまって硫黄酸化細菌の活動が活発になったといった説が考えられる。キャンフィールドとテスケは(1)の説をとったが、ハートゲンらは、(2)の説をとった。彼らはさらに硫黄同位体比の分別の大きさが46‰を越えるようになったのは、5億8000万年以降であり、多細胞動物の出現時期と重なると述べている。

硫黄同位体比は全球凍結仮説と、原生代後期に地球表層の酸素濃度が増加したとする地球史研究における現在注目されている2つの説を裏づける硫黄同位体比のデータが出されたことになる。先行研究のキャンフィールドとテスケの研究との大きな違いは、地層の重なり方を詳細に調べて、系統的に試料を採集して硫黄同位体比のデータを蜜にしたことで、硫黄同位体比の揺らぎが大きかったことを明らかにし、ひいては全球凍結や多細胞動物の出現との時期的対応を明確にした点である。今後も同様の研究が世界各地で行われ、地球環境の変化と生物圏の変動の対応関係がより鮮明にされていくものと考えられる。

|