ペルム紀について

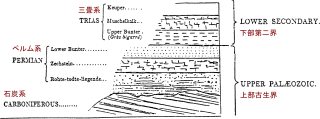

マーチソンらによる、ペルム紀の地層のスケッチ。

「第二界」は、現在の中生界。

「~系」は「~紀の地層」、「~界」は「~代の地層」の意味。

Erwin 1993] from [Murchison; de Verneuil; von Keyserling. 1845 The Geology of Russia and the Ural Mountains.

|

古生代最後の地質時代。2億9000万年前から2億5000万年前までの約4000万年間。前期、中期、後期に区分される。

19世紀はじめ、地質学者たちは、化石記録に基づいて地層を分類していった。

1841年、モスクワを訪れたマーチソン〔Roderick Impey Murchison, 1792 1871, イギリスの地質学者〕は、ウラル山脈のペルム町に赴き、古生代の地層を観察した。ここではイギリスの石炭紀の地層(Magnesian Limestone)やドイツのZechsteinの地層と類似の化石が発見されたが、陸上植物化石は、石炭紀のものと三畳紀のものの中間型のものが含まれていた。そこで、マーチソンは、古生代石炭紀と中生代三畳紀の間に、ペルム紀を導入した。ペルムの名は、かつてウラル山脈に興ったペルミア王朝にちなむ。