K/T境界

| 緯経度 | 北緯 43°21′ (+43.35°) 東経 12°35′ (+12.58°) |

, グッビオ

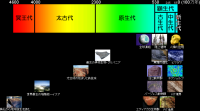

アルヴァレス父子が提唱した‘隕石衝突による恐竜絶滅’説は、この未曾有の環境変動と大絶滅の原因を明らかにしただけではありません。

この説は、“地球の歴史が地球の中だけで完結してはいない”ということ、“宇宙的な視野で地球外環境との関わりのなかで地球を理解する必要がある”ということを私たちに教えてくれました。

まさに地球は宇宙空間に浮かぶ一つの‘球’(globe) であり、つねに太陽風や降りそそぐ小天体といった宇宙の暴風雨にさらされながら航行しつづける‘宇宙船地球号’なのです。

6500万年前に突然姿を消した恐竜たち。恐竜の絶滅は地球の歴史の中で大きな謎でした。1980年,恐竜絶滅の謎を解く鍵が,恐竜が繁栄した白亜紀の石灰岩と,哺乳類が繁栄した第三紀の石灰岩の間に挟まれる粘土層の研究から得られました。写真は,その研究が行われたイタリアの粘土層の露頭です。

[A. Montanari]

|

この写真は,白亜紀の石灰岩と第三紀の石灰岩の境界部にある粘土層の拡大です。石灰岩層には有孔虫の化石が含まれ、その種類から,粘土層の下位が白亜紀の地層で、上位が第三紀の地層であることがわかりました。

|

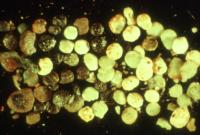

第三紀の地層から産出される,グロビゲリナ・ユーグビナとグロビゲリナ・コントゥーサの写真です。これらの有孔虫の化石から,地層の時代がわかります。

|

粘土層の上位と下位で,含まれる微化石の種類が違うことは、“粘土層の堆積したときに,恐竜だけでなく微小な生き物も一緒に絶滅した” ということです。粘土層がどれくらいの期間で堆積したかを推定するため、研究者はイリジウムの分析をしました。すると予想以上に多量のイリジウムが含まれていたのですた。 イリジウムは,宇宙起源の物質に多く含まれる元素です。

[based on Alvarez et al, ‹Science›, vol. 208, p. 1095-1108, 1980]

|

“イリジウムは,直径10kmもの小惑星の衝突によりもたらされたのではないか ?”,“その衝撃で環境が激変し、恐竜などの生き物が一斉に絶滅へと追いやられたのではないか ?”,1980年に発表されたこの仮説は、天体衝突の証拠を探すことで検証が可能でした。

[(権利未取得)]

|

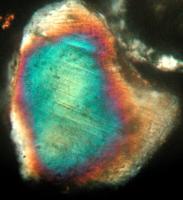

しばらくして、天体衝突による衝撃波で岩石が激しい変形を受けた痕跡が見つかりました。写真は,衝撃を受けた石英粒子に特徴的な筋状の変形構造です。この構造は,ほかの作用では生まれないので、天体衝突の物証であると認定されました。

|

また、粘土層の中から,スフェルール (球粒状の粒子) もたくさん見つかりました。

|

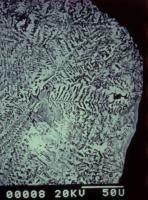

スフェルールは、天体衝突の衝撃で岩石が融解し、しずく状になったメルト (溶融体) が固まってできたものかもしれません。研究者はスフェルールを薄い切片にして、化学組成や鉱物組成を調べました。

|

樹状の組織をもつスフェルールです。この組織は、融けた岩石のしずくが急激に冷却して固化した証拠です。

|

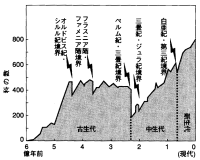

これらの研究によって、恐竜などの生物が一斉に絶滅した6500万年前に大きな小惑星が地球に衝突したことが確かめられました。“天体衝突によって地球環境はどう変わったのか ?”,“恐竜たちの死滅の原因はどのような環境変化なのか ?”など,まだまだ謎解きは続きます。また、他の地質時代に起こった生物大量絶滅の原因を解明することも,これからの研究課題です。

|

Alvarez, L. W.; Alvarez, W.; Asaro, F.A. and Michel, H.V., Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction, ‹Science›, vol. 208, p. 1095-1108, 1980